Au Petit Palais, le rideau se lève une fois encore. Et cette fois, c’est pour la dernière standing ovation. À l’occasion du centenaire de sa mort, Sarah Bernhardt, comédienne incendiaire, sculptrice par intermittence, star avant l’invention des projecteurs, revient hanter les cimaises parisiennes. Intitulée « Et la femme créa la star », l’expo aligne 400 pièces pour tenter de cerner l’inclassable.

Jusqu’au 27 août, l’ancienne déesse des planches rejoue ses plus grands rôles dans un parcours scénique à la démesure de son personnage.

Sarah Bernhardt, c’est l’ancêtre de toutes les divas. Avant Instagram, elle s’invente influenceuse en corset. Avant Madonna, elle réinvente le genre. Avant les talk-shows, elle exhibe ses douleurs et ses passions dans les journaux. Une self-made tragédienne qui, née bâtarde d’une courtisane, s’impose à 16 ans sur les planches de la Comédie-Française. Légende vivante, elle joue Phèdre comme on mène un combat. Hamlet en jupons, Lorenzaccio au cœur, La Dame aux camélias comme un manifeste de la sensibilité.

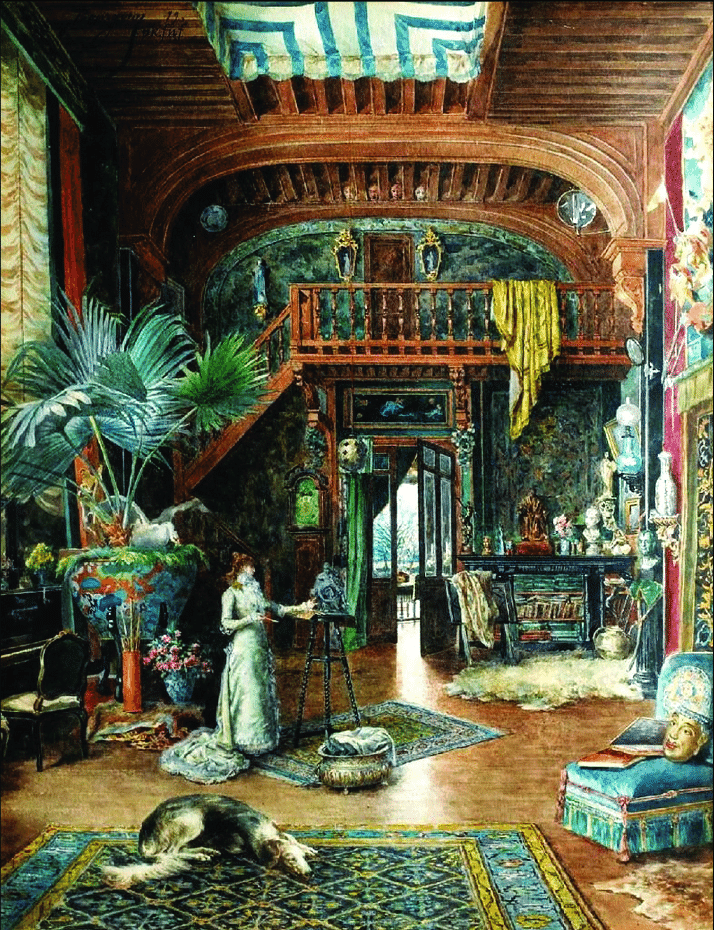

Le parcours de l’exposition, monté comme un décor de théâtre, fait vibrer la corde dramatique : portraits iconiques, costumes fatigués, extraits de films muets, lettres griffonnées, sculptures dérangeantes. L’ensemble respire Sarah. Son atelier est là, reconstitué sous la verrière : bronzes, bustes et boiseries, entre jungle verte et poussière d’or. Plus loin, sa chambre. Objets intimes, reliques exotiques, opium visuel pour visiteurs égarés.

Mais attention : derrière le mythe, il y a la chair. Et elle fut meurtrie. Tuberculose osseuse, gangrène, amputation. À partir de 1915, Sarah ne compte plus que sur une jambe, en ivoire. Qu’importe, elle monte encore sur scène, bras tendu et regard fixe. Même la mort devra attendre. Son dernier cri de guerre : jouer pour les poilus, au front, dans la boue, en plein vacarme de la Grande Guerre.

Sarah Bernhardt, c’est aussi une voix. Une voix d’or, selon Victor Hugo, son fan numéro un. Une voix qui s’élève pour Zola et Dreyfus. Une voix qui refuse le silence de l’injustice. En 1870, elle transforme le théâtre de l’Odéon en ambulance de fortune. En 1916, elle embarque pour l’Amérique avec sa jambe de bois pour alerter l’opinion. Et entre deux rôles, elle trouve le temps d’écrire, de produire, de diriger. Féministe sans le dire, pionnière sans discours, elle dirige ses tournées comme on mène une armée. Elle paie, choisit, ordonne. Et on obéit.

L’exposition culmine à Belle-Île, son bout du monde breton. Là où elle s’était réfugiée, loin du vacarme, pour sculpter, collectionner l’Asie, et oublier Paris. Elle meurt en 1923. Sans obsèques nationales, l’État a la mémoire courte. Mais Paris se presse à ses funérailles. Un peuple entier pour saluer une femme qui, de son vivant, avait déjà franchi les frontières de la légende.

Au fond, Sarah Bernhardt n’a jamais quitté la scène. Elle la possède encore. Elle vous fixe depuis son portrait signé Clairin. Elle vous regarde, vous juge peut-être. La Divine, le Monstre sacré, la star. Avant les autres. Pour toujours.