À quelques jours de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, une nouvelle étude d’Opale Care dévoile une réalité vertigineuse : 91 % des femmes interrogées déclarent des violences psychologiques, 72 % des violences physiques, 64 % des violences sexuelles. Samedi 22 novembre, selon Libération, des milliers de personnes se sont rassemblées, et réclament «un électrochoc», alors que le nombre de féminicides est en hausse cette année.

- 25 novembre, la France se prépare

- Les chiffres derrière les pancartes et les slogans

- Le viol conjugal : le tabou que la marche ne peut plus ignorer

- Violence psychologique : la matrice invisible

- Les enfants pris en otage

- Les obstacles à la plainte : quand la justice blesse

- Opale Care, une tempête numérique née d’une tempête intime

- La double force du 22 et du 25 novembre

- Des espoirs dans la rue et dans la data

25 novembre, la France se prépare

Chaque année, le 25 novembre revient comme un coup de poing symbolique : la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais cette année, l’élan féministe ne se limite pas à cette date : dès le 22 novembre, des cortèges convergent dans plusieurs villes, Paris, Montpellier, Lyon, Lille et Marseille, avec un message clair, repris sur d’innombrables pancartes :

« Je suis là pour moi, mais aussi pour toutes celles qui ne peuvent pas l’être ».

Cette phrase, largement citée dans les appels à manifester, incarne la double dimension de la marche : une démarche personnelle, intime, mais aussi un geste collectif, politique, solidaire de celles qui n’ont pas la parole, ou n’ont plus la vie.

À Montpellier, par exemple, selon ce que rapporte Hérault Tribune, le cortège du 22 novembre a été décrit comme « un combat contre toutes les dominations », selon les médias locaux, un front politique pointant les liens entre patriarcat, racisme, précarité économique.

Entre deux chants, une manifestante résume : « On marche pour celles qui n’ont pas pu partir. Et pour celles qu’on n’a pas réussi à sauver. »

Les chiffres derrière les pancartes et les slogans

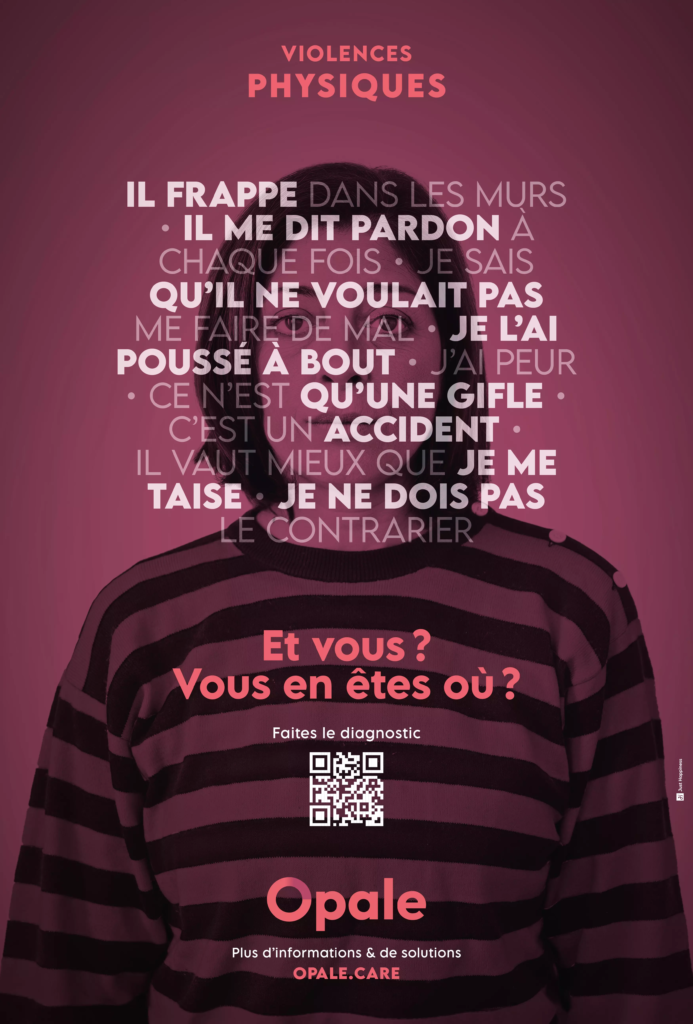

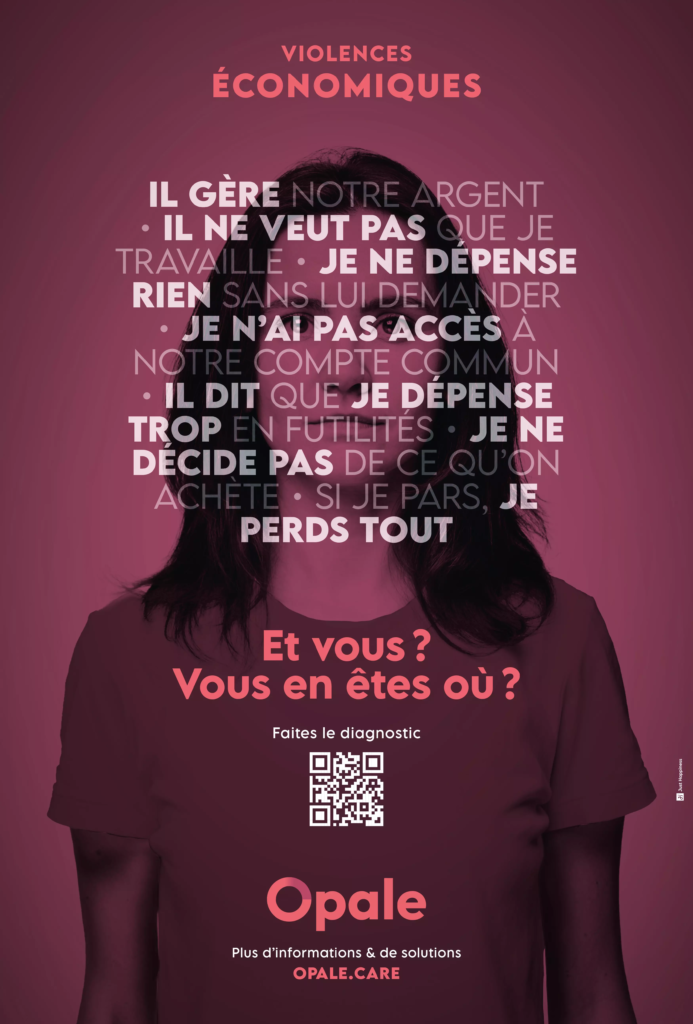

Alors que les manifestantes s’élancent dans les rues, l’enquête d’Opale Care s’impose comme un contrepoint brutal : ce ne sont pas seulement des mots qui se disent, mais des vies qui sont décrites.

Entre avril 2024 et octobre 2025, Opale Care a recueilli les réponses anonymes de 6 283 femmes en couple hétérosexuel. Un panel massif, inédit par sa précision et sa profondeur. Les chiffres, eux, ne laissent aucune échappatoire :

91 % des femmes interrogées disent avoir subi des violences psychologiques. 72 % des violences physiques. 64 % des violences sexuelles. 69 % des femmes avec enfants rapportent des formes de violence liées à la parentalité, comme le chantage affectif ou des menaces sur les enfants.

Ces chiffres suffoquent, surtout quand on les juxtapose à la réalité institutionnelle : selon les autorités, seulement 5 % des plaintes pour violences conjugales concernent des violences sexuelles. L’écart est dramatique, comme si la rue en parlait plus fort que les institutions.

« Quand j’ai coché les cases, je n’ai pas vu des questions. J’ai vu ma vie défiler », confie Sarah, 34 ans, installée désormais dans un petit appartement de Montpellier.

« Je pensais que c’était normal… jusqu’à ce que je comprenne que non, absolument pas. »

Le viol conjugal : le tabou que la marche ne peut plus ignorer

Parmi les manifestantes du 22 novembre, beaucoup portent des slogans liés à l’intime : “Mon corps, mon choix”, “Le viol conjugal existe”, “Consentement, aussi à la maison”. Ces revendications résonnent particulièrement avec les témoignages de l’enquête : 43 % des femmes disent subir des pressions pour des rapports. 21 % rapportent des pratiques sexuelles imposées. 11 % affirment qu’une force physique a été utilisée. « La première fois, je me suis figée », confie Leila, 38 ans, dans son témoignage anonyme. « La deuxième fois, j’ai compris que je ne choisirais plus rien. » Pour Vigdis Morisse-Herrera, fondatrice d’Opale Care, ces mots sont les mêmes que ceux de beaucoup de femmes :

« Le viol conjugal est le tabou le plus grand. Tant que la société ne désignera pas clairement l’absence de consentement dans le couple, les marches resteront aussi nécessaires que les questionnaires. »

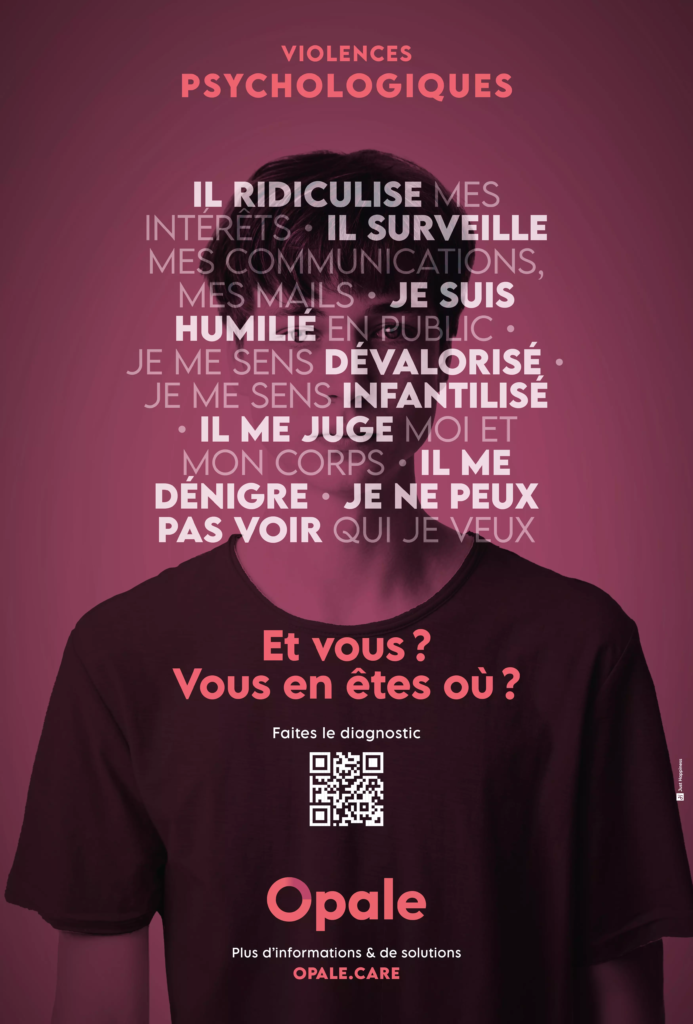

Violence psychologique : la matrice invisible

Sous les slogans violets, il y a la violence silencieuse mais systémique : celle qui ne laisse pas de trace visible, mais qui ronge. La violence psychologique n’éclate pas, elle s’infiltre. Elle ne brise pas un os, mais elle brise tout le reste.

64 % des femmes disent que leur partenaire remet en cause leur santé mentale; 56 % limitent leurs relations sociales pour « éviter les conflits » ; 52 % ont perdu des amies ou de la famille.

Élodie, 51 ans, dit avoir vécu cela pendant des années. « Il ne levait pas la main. Mais il me paralysait. Il parlait, je n’entendais plus rien. » Ce type de violence, selon les expertes, est un des moteurs fondamentaux du silence, car il isole, fragilise, efface la capacité de parler.

Les enfants pris en otage

Lors des marches, de nombreuses pancartes font écho à cette réalité : “Mes enfants méritent une mère libre”, “Je lutte pour eux aussi”.

Dans l’étude d’Opale Care, 69 % des mères disent que des formes de violence sont dirigées vers elles via leurs enfants : menaces, chantage, culpabilisation.

Catherine, 44 ans, enseignante, raconte que son ex-conjoint lui disait : « Si tu pars, tu n’es plus mère ». Son fils, dit-elle, a fini par dormir sur le sol de sa chambre, « juste pour me protéger ».

Les obstacles à la plainte : quand la justice blesse

Les marches du 22 et du 25 novembre ne dénoncent pas seulement la violence : elles dénoncent l’impunité. Et pour beaucoup, l’impunité commence dès le dépôt de plainte.

Judith, 33 ans, partage cette blessure :

« Dans le commissariat, on m’a demandé : “Vous êtes sûre que ce n’est pas un conflit de couple ?” »

Elle ajoute que le coût d’un procès pour viol est prohibitif (des milliers d’euros), et que 86 % des dossiers de violences sexuelles conjugales sont classés sans suite.

Ces chiffres se retrouvent dans l’enquête d’Opale : un gouffre entre la parole publique portée par les mobilisations et la réalité de la justice.

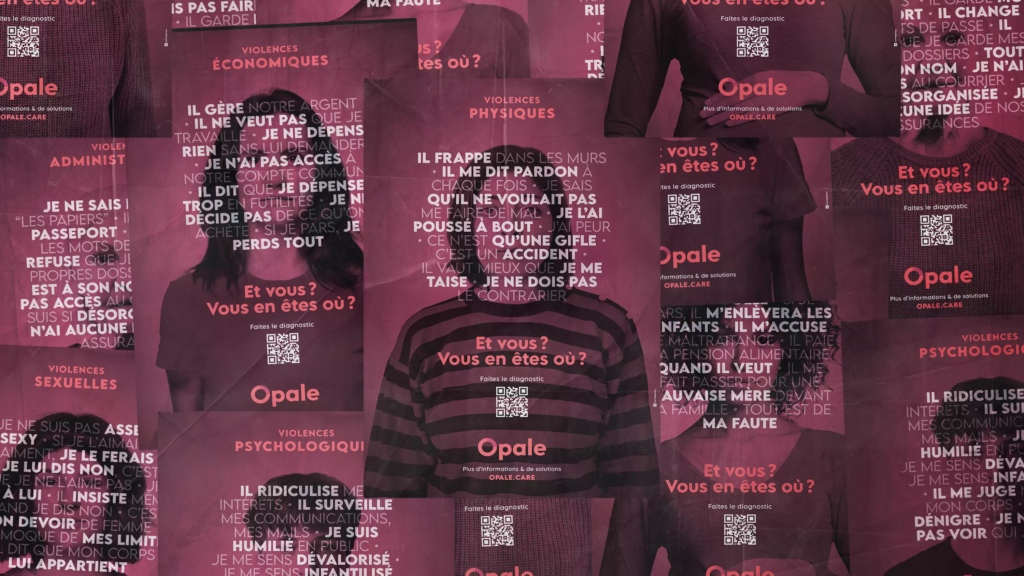

Opale Care, une tempête numérique née d’une tempête intime

Au cœur de cette tension, entre les marches dans la rue et les murs du silence, il y a Opale Care, la plateforme fondée par Vigdis Morisse-Herrera.

Elle explique que l’idée était simple : donner un outil, gratuit, accessible, anonyme, pour que les femmes comprennent ce qu’elles vivent, le “nomment”, se documentent, et sachent vers qui aller.

À quelques jours du 25, la plateforme publie les résultats de son étude, non pas pour chercher la compassion, mais pour déclencher une prise de conscience collective :

« Une marche peut changer une énergie, un questionnaire peut changer une vie. Ensemble, ils peuvent changer une politique , » dit-elle.

Créée à Montpellier par Vigdis Morisse-Herrera en 2024, Opale Care est une plateforme de prévention, de diagnostic des violences conjugales et d’accompagnement des victimes, qui s’adresse aux particuliers, gratuite et confidentielle. Elle permet à chaque personne d’évaluer son exposition aux violences et se voir proposer des solutions adaptées à sa situation gratuitement : médicales, juridiques, financières, logistiques.

Côtés professionnels, Opale Pro est le premier Saas à impact social et sociétal qui permet à toute structure (entreprise, commune ou professionnel), de prévenir, mesurer et agir face aux violences conjugales, tout en soutenant toutes les victimes de façon anonyme, sécurisée et immédiate. Elle propose la mise en place d’outils et de ressources concrètes pour leurs collaborateurs et client.e.s touchés directement ou indirectement par les violences conjugales.

La double force du 22 et du 25 novembre

La mobilisation ne se joue pas seulement le 25 novembre, parce que dès le 22, des milliers de personnes ont déjà marché, lancé des slogans, brandi des pancartes. Le 25, les actions, vont se multiplier avec des marches, performances, prises de paroles, commémorations.

Ces deux dates, distinctes mais reliées, sont là pour rappeler que les violences faites aux femmes ne sont pas un fait isolé d’une journée, mais une face structurelle de la vie sociale.

L’appel de nombreuses organisations souligne cela clairement : « Ni oubli, ni silence ».

Des espoirs dans la rue et dans la data

Sarah, dans son HLM de Montpellier, serre sa pancarte violette entre ses mains : il y est écrit “Je ne suis plus seule”. Elle marche le 22 novembre, mais pour elle, le vrai combat est quotidien.

Elle dit :

« Quand j’ai rempli le questionnaire d’Opale, j’ai enfin vu que ce que je vivais ne relevait pas juste d’un “mauvais caractère”, mais d’un schéma bien plus large. »

À ses côtés, Leila, Élodie, Catherine, toutes différentes, toutes marquées, mais unies par un élan : celui de transformer la vulnérabilité en force. Car la rue du 22 novembre, les chiffres d’Opale Care et les espoirs du 25 novembre convergent : non pas pour seulement dénoncer, mais pour exiger : des réponses, des actes, une vérité partagée.

Sources :

Linkedin linkedin.com/in/vigdis-morisse-herrera-929432111/

Instagram instagram.com/opale.care/