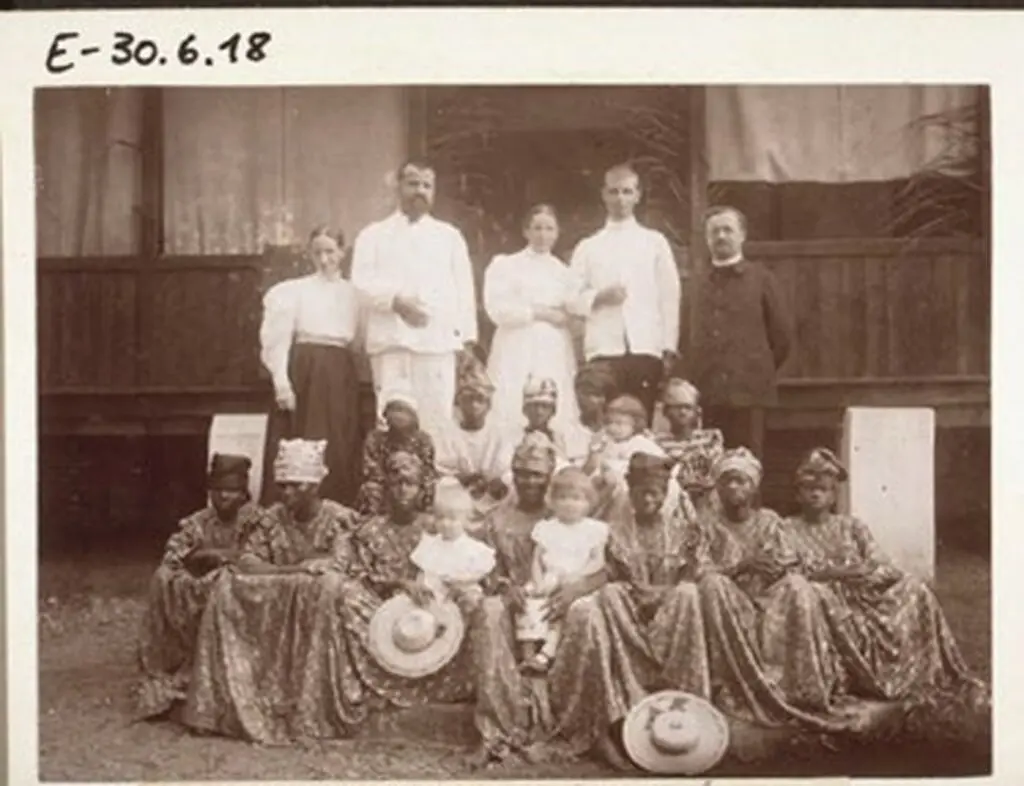

À l’origine, un sac. Lourd, informe, pudique. Juste de quoi couvrir la peau que les missionnaires britanniques trouvaient trop nue, trop libre, trop noire. Nous sommes à Douala, milieu du XIXe siècle, en plein zèle colonial. On découpe dans de la toile rugueuse une tunique à trous : un pour la tête, deux pour les bras, le reste pour étouffer les corps. On l’appelle cover, les Camerounais en feront le kaba.

À l’époque, c’est l’uniforme des bonnes. Avec foulard noué, corvées comprises. Mais la rue n’a jamais eu peur des diktats. Les femmes sawa, peuple du littoral, s’emparent du tissu, le taillent à leur manière, injectent dedans leur histoire, leur goût, leur fierté. L’inspiration vient d’Angleterre, crinoline et jupons victoriens, mais le geste est africain. Le kaba se transforme. Il prend de l’ampleur, se pare de motifs, devient noble. Les matrones le portent au culte, les dames à la parade.

Double jeu textile. D’un côté, un outil de domination cousu de fil blanc ; de l’autre, un étendard détourné, porté comme un coup de poing doux. Le kaba, d’abord uniforme honteux, devient arme de style. Identité cousue main, résistance en wax. Dans les années 40, les familles sawa en font un support d’héraldique : motifs de clan, logos familiaux, imprimés sur commande. À chaque cérémonie son kaba : le nindènè, majestueux pour les grandes messes coutumières ; le mukuku, austère, pour le deuil ou les chorales.

Puis le soufflé retombe. Trop de respect tue le désir. Le kaba se fait oublier, trop solennel, trop d’hier.

Jusqu’à ce que les années 80 relancent la machine avec le mini-kaba, plus court, plus joueur. Les couturiers s’en emparent, les stylistes en font leur terrain de jeu. La rigueur coloniale vole en éclats : manches ballon, décolletés fendus, trapèzes joyeux. Caroline Barla l’enfile en denim, Ly Dumas le marie au ndop royal du Grassland, Katherine Sylvie N’Koulou en fait son étendard à Abidjan, Sarah Divine Garba le célèbre chez Maison D’Afie. Même Stella McCartney s’y frotte en 2017 : un modèle à 1 175 dollars. Tollé immédiat. Twitter flambe. Appropriation, pillage, vol en plein jour.

Mais voilà : le kaba n’est pas un fossile. C’est une braise. Même sous les paillettes et le polyester, il reste là, dressé entre mémoire et mode, entre archive et avenir.

Un morceau de tissu ? Oui. Mais aussi un manifeste.