Poétesse palestinienne de Basse Galilée, Asmaa Azaizeh écrit depuis un corps exposé, traversé, contraint par l’occupation israélienne, par l’histoire, mais aussi par la domination masculine qui façonne les récits autorisés, y compris au sein de la littérature palestinienne. Loin des voix viriles et prophétiques, sa poésie s’inscrit dans la chair, dans le fragment, dans l’intime comme champ de bataille politique. Alors que Gaza est ravagée et que de grandes puissances réécrivent la « paix » hors du droit international, sa langue rappelle que le premier territoire occupé reste souvent le corps des femmes.

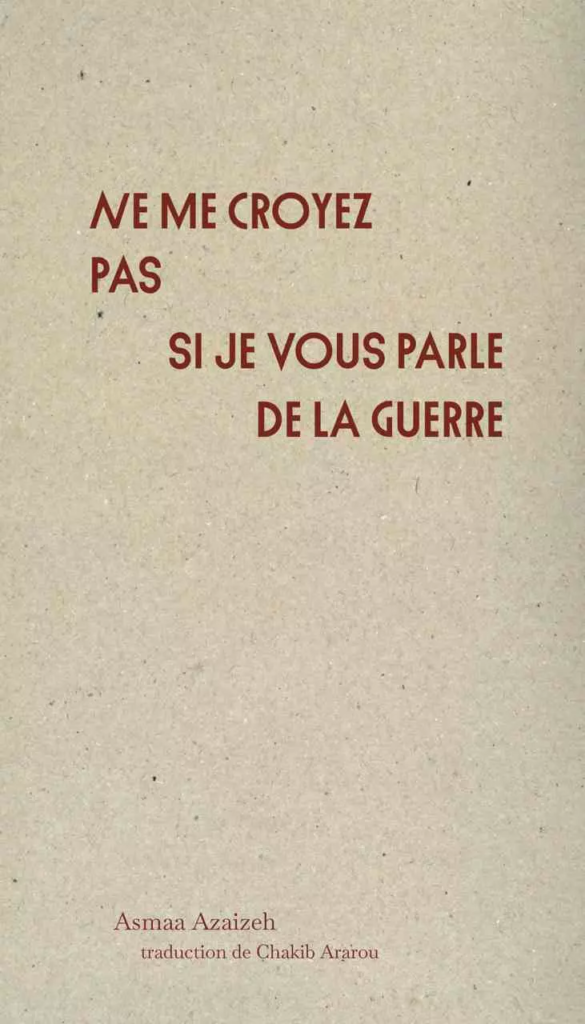

Publié par Les Éditions du Commun, maison indépendante attentive aux voix marginalisées et aux écritures de résistance, Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre s’inscrit dans un catalogue qui refuse toute esthétisation de la souffrance et toute tentation de l’exotisme. Un choix éditorial résolument politique, presque militant, qui fait de la poésie non pas un refuge consolatoire, mais un lieu de friction directe avec le réel.

Asmaa Azaizeh parle de sang en buvant son café. Elle parle des tombes en cueillant des marguerites dans la vallée d’Ibn Amer. Elle parle des assassins en écoutant les éclats de rire de ses amis. Cette juxtaposition n’est pas un effet littéraire, encore moins une provocation, mais une manière d’habiter le monde quand la guerre ne prévient plus, quand elle s’insinue dans les gestes ordinaires, dans les conversations banales, dans la douceur même des instants censés protéger de la violence. Chez elle, la poésie ne se dresse pas face à la guerre ; elle la traverse, la respire, la porte comme un poids intérieur.

Native de Basse Galilée, Asmaa Azaizeh appartient à cette génération palestinienne qui n’a pas « connu » la guerre au sens classique, mais qui la vit pourtant chaque jour, autrement, de manière diffuse, persistante, presque intime. Une guerre sans fin nette, sans armistice du corps. Elle écrit depuis cet entre-deux fragile et inconfortable, ni tout à fait le champ de bataille ni jamais la paix, ni l’innocence préservée ni le souvenir héroïque, mais un territoire marthyr où l’histoire collective cesse d’être abstraite pour venir s’inscrire, brutalement, dans la chair.

Très tôt, son écriture se distingue. Là où la poésie palestinienne a longtemps été dominée par des figures masculines, prophétiques, habitées par le souffle national et l’adresse collective, Asmaa Azaizeh choisit une autre voie. Pas par refus de l’héritage — elle connaît Darwich, elle l’a même administré en dirigeant le musée qui lui est consacré à Ramallah — mais sa fissuration. Elle déplace le centre de gravité : du mythe vers le corps, de la terre vers la peau, du drapeau vers la voix intime. Ce choix est politique, mais il est aussi profondément féministe.

Je parle de sang en buvant mon café. Je parle des tombes en cueillant des marguerites dans la vallée d’Ibn Amer. Je parle des assassins en écoutant les éclats de rire de mes amis. Je parle du théâtre calciné d’Alep debout,

Asmaa Azaizeh

devant vous, sur cette scène climatisée.

Car écrire depuis un corps de femme en Palestine, c’est écrire depuis un territoire doublement exposé. À l’occupation militaire s’ajoute la domination patriarcale, plus silencieuse, plus insidieuse, mais tout aussi structurante. Les femmes palestiniennes portent la guerre sans armes : elles la portent en continuant à nourrir, à soigner, à consoler, à maintenir debout ce qui s’effondre. Elles la portent dans leurs ventres, dans leurs deuils répétés, dans la gestion quotidienne de la peur. Et trop souvent, leur douleur disparaît derrière les récits virils de la résistance ou les images médiatiques de la destruction.

La poésie d’Asmaa Azaizeh refuse cet effacement. Elle ausculte les violences une à une, depuis ce qu’elles font au corps féminin : l’épuisement, la fragmentation, la dissociation, mais aussi la capacité obstinée à aimer, à se souvenir, à parler malgré tout. Ses poèmes ne cherchent ni la consolation ni la grandeur. Ils avancent à tâtons, chargés d’images denses, parfois cruelles, parfois presque tendres, comme si la langue elle-même hésitait entre la morsure et la caresse.

Lorsqu’elle écrit : « Chaque fois qu’on bombarde les rues de la ville dans le poème, l’asphalte se couche, les lampadaires s’inclinent », ce sont aussi les corps qui plient. Ceux des femmes, surtout, que l’on ne voit pas tomber sur les images spectaculaires mais qui s’effondrent lentement, loin des caméras, dans l’intimité des maisons détruites, des maternités débordées, des cuisines sans eau. Aujourd’hui, à Gaza, cette réalité atteint un point de rupture. Les bombardements massifs, la destruction des infrastructures, l’impossibilité de soigner, d’accoucher, de protéger les enfants font du corps féminin un champ de ruines silencieux.

Alors que Gaza est aujourd’hui anéantie sous les bombardements, que les corps civils — majoritairement ceux des femmes et des enfants — deviennent des statistiques, et qu’un plan de « paix » porté par Donald Trump prétend se substituer à l’ONU et au droit international, la poésie d’Asmaa Azaizeh rappelle une évidence dérangeante : il n’y a pas de paix sans justice, pas de libération sans émancipation des femmes, pas de récit crédible qui continuerait à sacrifier leurs corps au nom d’un combat mené par d’autres. Mais dans cette langue-là, les femmes n’existent pas. Leurs corps ne sont jamais consultés. Leur douleur ne pèse rien face aux calculs de puissance.

Chaque fois qu’on bombarde les rues de la ville dans le poème, l’asphalte se couche, les lampadaires s’inclinent, et les prophètes passent en paix. Chaque fois que j’y croise mon père écorché vif, je retrouve sa peau saine et sauve dans une embrassade. Chaque fois que j’y entends les sanglots de ma mère, elle me chante une vieille berceuse et je m’endors comme un ange.

Asmaa Azaizeh

La poésie d’Asmaa Azaizeh se tient précisément à cet endroit de friction. Elle ne répond pas aux discours officiels ; elle les rend obscènes par contraste. Elle rappelle que l’oppression n’est pas abstraite, qu’elle s’inscrit dans la chair, qu’elle modifie les respirations, les gestes, les rêves. Comme l’écrit Chakib Ararou, son traducteur, ces poèmes ne sont pas une chronique événementielle du drame palestinien. Ils forment un récit morcelé mais cohérent de ce que l’oppression fait à un corps, et de ce que la langue peut tenter pour ne pas disparaître avec lui.

Traduit en plusieurs langues, performé sur scène, son travail circule aujourd’hui bien au-delà de la Palestine. Sa présence récente en France, au Marché de la poésie et au Festival d’Avignon, en témoigne. Mais il ne s’agit ni d’une consécration ni d’un exil symbolique. Sa poésie ne voyage pas pour être apaisée ; elle voyage pour déranger, pour travailler les corps qui l’écoutent, pour rappeler que la douleur palestinienne — et singulièrement celle des femmes — n’est ni lointaine ni exceptionnelle. Elle est le miroir grossissant d’un monde où les corps féminins restent, partout, des variables d’ajustement.

On ne ressort pas indemne de la lecture d’Asmaa Azaizeh. Parce qu’elle ne nous laisse pas à distance. Parce qu’elle ne demande pas la compassion, mais la responsabilité. Parce qu’elle écrit non pour expliquer la douleur, mais pour la faire sentir, au plus près, là où les mots deviennent presque physiques. Là où la poésie cesse d’être un refuge pour devenir, à son tour, un lieu sans abri.

Plus d’infos :

Ne me croyez pas si je vous parle de la guerre. Les Éditions du Commun-92 pages 17 euros.