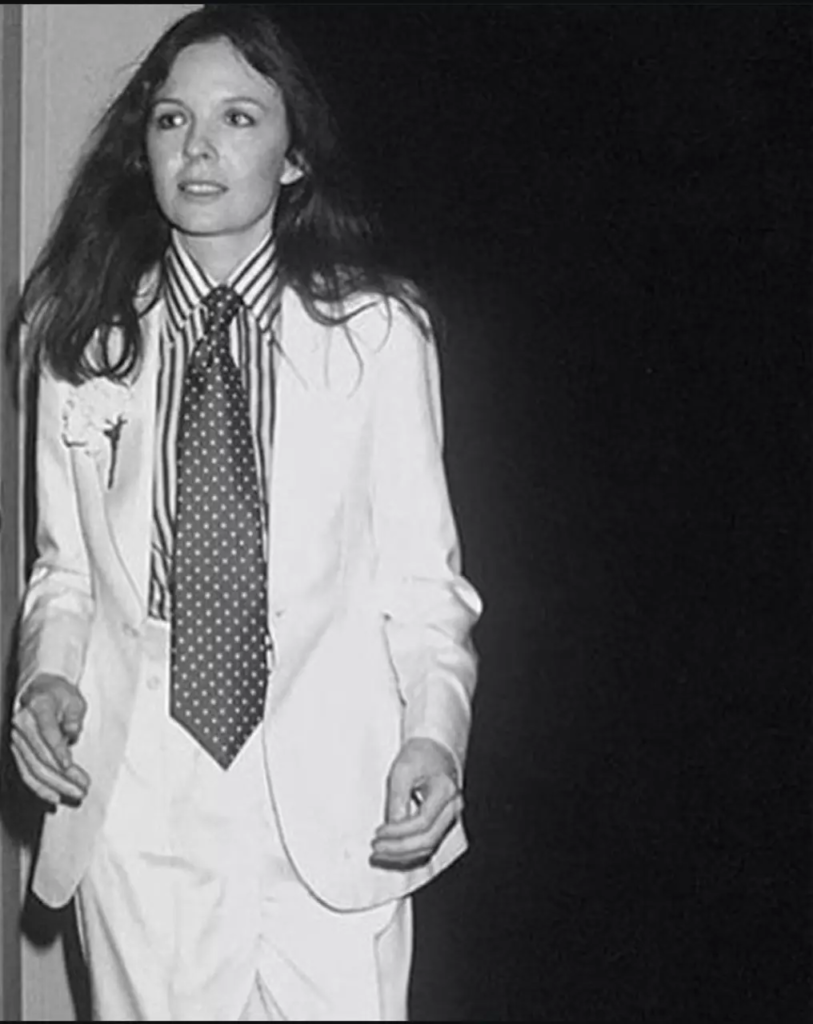

Elle riait comme on s’excuse, s’habillait comme un garçon et jouait comme si c’était la dernière prise. De Annie Hall à Manhattan, de The Godfather à Something’s Gotta Give, Diane Keaton a réinventé la femme américaine : drôle, nerveuse, indocile. Elle s’est éteinte à 79 ans le 11 octobre à Los Angeles. L’Amérique perd sa maladresse la plus élégante.

Elle était surnommée, « la meuf à la cravate ». Une névrose chic, une nonchalance calculée, et surtout cette manière de déranger les lignes, une silhouette qui disait tout d’un siècle de contradictions féminines. Diane Keaton est partie, et c’est un pan de cinéma qui se décolle du mur. Au cinéma, le vide qu’elle laisse est immense. Le cinéma a perdu sa plus belle dissonance.

La fille à la cravate tire sa révérence

Diane Keaton, c’était surtout un style. Pas celui des tapis rouges, figé entre deux flashs, mais celui des trottoirs de New York, un peu trop larges, un peu trop vrais. La cravate pendante, le pantalon d’homme, la chemise qui baille, le chapeau en feutre vissé sur la tête, un uniforme qui disait : je suis libre et je m’en fous. Avant que le mot « genderless » devienne une étiquette marketing, elle en avait fait une déclaration d’existence.

Son look Annie Hall a contaminé toute une génération : Diane, c’était l’élégance du hasard. L’anti-glamour devenu chic. Le mélange entre Katharine Hepburn et Patti Smith, avec un soupçon d’auto-dérision en plus. Les stylistes l’adoraient, les rédactrices mode la citaient sans fin, mais elle, elle s’en moquait. Elle disait qu’elle s’habillait « pour se sentir à l’aise ». Et c’est justement cette aisance, cette indifférence totale au qu’en-dira-t-on, qui a fait d’elle une icône.

On ne savait jamais si elle se cachait derrière ses couches de tweed ou si elle s’en servait comme d’un bouclier contre le regard. Keaton ne séduisait pas, elle embarquait. Elle imposait un rythme, un pas, une voix. Le sien. Et c’est sans doute pour ça qu’elle a marqué le cinéma : parce qu’elle ne jouait pas à être quelqu’un d’autre. Elle jouait à être elle-même, dans un monde qui ne savait pas encore quoi faire des femmes qui s’assument.

Sa silhouette, floue et précise à la fois, traverse les décennies. On la voit encore marcher sur un trottoir new-yorkais, sourire à moitié, chapeau de travers, dans cette lumière de fin d’après-midi qui ressemble à un souvenir.

L’Amérique perd son anticonformiste chic

C’est l’Amérique qui perd l’une de ses filles les plus libres, et le cinéma un visage. Diane Keaton n’était pas une « grande actrice » comme on l’entend dans les manuels : elle n’était pas grande parce qu’elle dominait de sa voix, mais parce qu’elle se permettait d’être fragile, incertaine, drôle, tout le temps. Elle avait cette grâce-là : se montrer sans artifice, donner l’impression qu’elle improvisait, alors qu’elle dominait son art.

Au creux des années 70, elle surgit dans The Godfather, imposante, retenue, ambivalente comme toute héroïne de tragédie. Chez Coppola, elle était Kay, la femme du Parrain, effacée en surface, tragique en profondeur. La seule capable de tenir tête à Michael Corleone sans lever la voix. Une présence feutrée, presque en retrait, mais inoubliable.

Puis c’est avec Woody Allen qu’elle entre dans la légende, Annie Hall (1977) d’abord, film pivot où elle incarne cette femme libre, cabossée, drôle, pleine de manières, qui refuse les facilités du romantisme hollywoodien. Oscar, panthéon et uniforme. Pantalon trop grand, chemise d’homme, gilet beige, et ce chapeau mou qui deviendra son étendard. Annie Hall, c’est Diane Keaton : drôle, fragile, irrésistible, un désordre impeccable. L’Amérique découvre qu’une femme peut être à la fois belle, drôle et désarmée, et que tout cela est sexy.

On la verra ensuite danser entre les genres : Manhattan, Looking for Mr. Goodbar, Reds de Warren Beatty, Baby Boom… Comédie, mélancolie, amour tardif, rupture, famille. Elle ose, elle bifurque : elle tourne, elle produit, elle écrit, elle photographie, elle restaure des maisons. Elle déplace les limites du terrain de jeu, comme si elle disait : « je ne serai jamais juste une actrice. » À Hollywood, elle reste cette étrangère qu’on ne peut pas formater. Trop ironique pour les studios, trop sincère pour les cyniques.

Dans les années 2000, elle revient en femme mûre et lumineuse dans Something’s Gotta Give face à Jack Nicholson. On la croyait finie, elle rit encore, elle pleure devant son ordi, elle prouve que le charme ne meurt pas à cinquante ans.

Dans ses derniers mois, sa santé a décliné très soudainement, disent ses proches. Elle a vendu sa « dream home » de Los Angeles, surprise pour beaucoup qui croyaient qu’elle y resterait jusqu’au bout. Elle était moins présente en public, mais ses mots, ses silences, habitaient déjà l’imaginaire.

Elle photographiait, restaurait des maisons, écrivait des livres. Et vivait comme elle jouait : à contre-temps. Jusqu’à la fin, avec ses chapeaux, ses vestes trop longues, sa pudeur presque enfantine.

Au flamboiement des hommages, on retient les mots de Bette Midler : « Elle était hilarante, complètement originale… ce que vous avez vu, c’était qui elle était… oh, la, lala ! » Non pas une icône monolithique, mais un corps, une voix, des hésitations, un rire qui éclaire.

Les actrices qui viendront après, et déjà parmi celles-là, devront vivre avec son ombre, ou tenter de s’en affranchir. Parce que Diane Keaton, c’était l’anti-diva parfaite. Celle qui ne trichait pas, qui faisait des pauses gênantes, qui transformait le malaise en art. On a souvent dit qu’elle “ne jouait pas”, qu’elle “était” mais c’est précisément ça, le génie.

Aujourd’hui, les réseaux s’enflamment, les actrices pleurent, les costumières citent ses vestes, les jeunes TikTokeuses déterrent ses looks. Mais au fond, Diane Keaton n’a jamais eu besoin qu’on la “like”.

Elle, elle a eu mieux : le temps. Celui qu’on prend pour la regarder, encore, sans se lasser.

Mais ce vide est aussi une lumière. Ce qu’elle a incarné nous rappelle que le cinéma vrai ne consiste pas à jouer le rôle qu’on attend de vous, mais à faire exister un être, fragile et entier, dans l’éclat et la chute.

Adieu à celle qui a imposé la cravate sur l’épaule, le chapeau, le regard incertain, la voix douce, et qui au final, au-delà des images, était un point de lumière un peu tremblé dans nos vies.