Avec Black in the City 2, Marie Munza poursuit les aventures d’Amanda Parks, femme afropéenne, ambitieuse, tiraillée entre loyauté, identité et désir d’élévation. Un roman qui gronde comme un manifeste pour les femmes noires des grandes capitales occidentales, bouscule les codes, et invite à repenser la place des femmes afrodescendantes. Rencontre avec une plume qui déjoue les clichés à coups de prose et de panache.

Rapporteuses : Amanda Parks, votre héroïne, est à la fois patronne, amante et survivante. Est-ce une version fantasmée de vous, ou un miroir grossissant d’une génération qui n’en peut plus d’être invisible ?

Marie Munza : Amanda Parks n’est pas une version fantasmée de moi, c’est bel et bien une fiction, mais elle porte en elle des fragments de mon regard sur le monde et de celui de nombreuses femmes de ma génération. Elle incarne cette tension entre la réussite et la vulnérabilité, entre le besoin d’exister pleinement et la fatigue d’avoir toujours à prouver sa légitimité.

À travers elle, j’ai voulu donner chair à une femme complexe, libre, parfois contradictoire, mais profondément humaine. Amanda est un miroir grossissant d’une génération qui n’attend plus qu’on lui fasse une place : elle la prend, elle l’affirme, elle l’habite. C’est une génération qui entreprend, qui agit, qui prend à bras-le-corps son destin.

Et dans ce mouvement, elle ne s’excuse pas d’exister. Amanda est aussi une extension de la société française contemporaine, vue à travers le prisme d’une Française noire qui porte, au fond de son cœur, l’héritage de son métissage culturel, cette richesse, cette complexité, cette force tranquille qui façonne une identité plurielle et résolument moderne.

Rapporteuses : Vous dites vouloir “créer une héroïne noire contemporaine”. C’est vertigineux, non, de devoir créer ce qui aurait toujours dû exister ?

M.M. : Oui, c’est vertigineux. Parce que cela dit beaucoup de l’histoire littéraire et médiatique française : le simple fait de vouloir créer une héroïne noire contemporaine devient un acte presque politique, alors qu’il devrait être naturel.

Mais plutôt que de m’en indigner, j’ai choisi d’en faire une force. Créer Amanda Parks, c’est combler un vide, mais aussi ouvrir un champ des possibles. C’est écrire une femme noire qui n’est pas cantonnée à la marge, ni réduite à ses blessures ou à son combat, mais qui vit, aime, dirige, doute, désire.

Ce vertige, je le transforme en responsabilité joyeuse : celle de participer à une nouvelle narration, où la pluralité des femmes françaises trouve enfin toute sa place.

Amanda est aussi une extension de la société française contemporaine, vue à travers le prisme d’une Française noire qui porte, au fond de son cœur, l’héritage de son métissage culturel

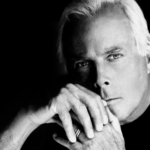

Marie Munza

Rapporteuses : Vous écrivez l’urbain, l’ambition, la double appartenance, mais à quel moment une femme cesse-t-elle de “se chercher” pour simplement exister ?

M.M. : Je crois qu’une femme cesse de “se chercher” le jour où elle comprend qu’elle n’a rien à prouver. Qu’exister, ce n’est pas correspondre à une norme ou cocher des cases, mais s’autoriser à être pleinement soi, avec ses paradoxes, ses héritages, ses désirs.

Dans un monde où on nous pousse souvent à nous définir par rapport au regard des autres, apprendre à exister pour soi devient un acte de liberté.

Amanda, comme beaucoup de femmes, est en transition entre ces deux états : elle se cherche, oui, mais dans cette quête, elle se construit. Et peut-être que le véritable aboutissement, ce n’est pas de “cesser de se chercher”, mais d’apprendre à se trouver, encore et encore, à chaque étape de sa vie.

Rapporteuses : On sent dans Black in the City 2 une jubilation à décrire le monde du travail, les stratégies, la trahison. C’est du Mad Men au féminin et afro ?

M.M. : (Rires) J’aime bien cette comparaison ! Mad Men au féminin et afro, c’est une belle image. Oui, il y a cette jubilation à explorer les dynamiques de pouvoir, les jeux d’influence, les zones grises du monde professionnel.

Mais là où Mad Men observait un monde masculin, blanc, sûr de lui, Black in the City raconte l’envers du décor : celui d’une femme noire qui doit composer avec des codes qui ne sont pas toujours les siens, sans jamais renoncer à son authenticité.

J’y décris le travail comme un théâtre social, un lieu où l’on négocie sa place, où l’on trahit parfois, mais où l’on apprend surtout à se révéler. Derrière les stratégies, il y a la quête d’équilibre entre ambition et intégrité. Et cette tension-là, je crois, parle à beaucoup de femmes, bien au-delà de la couleur de peau.

Créer des héroïnes noires, ce n’est pas corriger un oubli, c’est enrichir la

Marie Munza

littérature française d’une part d’elle-même qu’elle avait trop

longtemps ignorée.

Rapporteuses : Votre héroïne dirige une agence, mais reste blessée par l’amitié, par la loyauté trahie. Dans ce roman, la sororité a-t-elle encore une chance de survie ?

M.M. : Oui, la sororité a encore une chance, mais elle n’est pas naïve contrairement à ce que je laisse penser dans le roman. Dans Black in the City 2, j’avais envie de montrer qu’entre femmes, surtout dans les milieux compétitifs, la solidarité n’est pas toujours acquise : elle se construit, elle se teste, parfois elle se brise.

Amanda découvre que la loyauté peut être fragile, mais aussi que certaines blessures deviennent des espaces de lucidité. La vraie sororité, c’est celle qui survit aux déceptions, qui accepte les failles et continue d’exister malgré tout. Elle n’est pas idéalisée, elle est humaine et donc faillible.

Rapporteuses : Vous êtes née à Brazzaville, élevée à Bordeaux, publiée à Paris. Vous dites souvent “afropéenne”, c’est une étiquette ou une façon de réconcilier deux feux ?

M.M. : Je dirais que c’est moins une étiquette qu’une manière d’habiter pleinement mes deux feux, justement. Être afropéenne, pour moi, ce n’est pas choisir entre deux mondes, c’est accepter de marcher entre eux, d’en faire une richesse plutôt qu’une fracture.

C’est une façon de réconcilier l’Afrique et l’Europe en moi, Brazzaville et Bordeaux, la mémoire et le mouvement. Ce mot me permet d’exister sans me réduire. Il raconte une identité fluide, métissée, ancrée dans la culture française mais nourrie d’ailleurs.

Et peut-être qu’au fond, c’est cela, être afropéenne : transformer le déracinement en puissance, et faire de la pluralité une maison.

Je n’écris pas pour brandir un drapeau, j’écris pour donner voix, pour

Marie Munza

questionner, pour rendre visible. Si cela est perçu comme du militantisme, alors c’est peut-être le signe que nos imaginaires ont encore besoin d’évoluer.

Rapporteuses : Le roman flirte parfois avec la revendication. Vous assumez cette dimension militante, ou c’est la société qui plaque cette étiquette sur vous ?

M.M. : Je ne revendique pas, j’observe. Mais quand on raconte certaines réalités, le simple fait de les nommer devient politique.

Je n’écris pas pour brandir un drapeau, j’écris pour donner voix, pour questionner, pour rendre visible. Si cela est perçu comme du militantisme, alors c’est peut-être le signe que nos imaginaires ont encore besoin d’évoluer.

Je crois qu’on confond souvent engagement et revendication : moi, je choisis la nuance, l’humanité, la complexité. Ce que j’assume, c’est d’écrire des histoires ancrées dans le réel, traversées par les tensions de notre époque, et portées par une sincérité qui, à elle seule, est déjà un acte de résistance.

Rapporteuses : La littérature française compte encore peu d’héroïnes noires. C’est une omission, une peur, ou une paresse collective selon vous ?

M.M. : Je crois que c’est un peu des trois. Une omission, parce qu’on a longtemps considéré que certaines histoires n’avaient pas leur place au centre du récit national.

Une peur, aussi, celle de mal faire, de mal dire, de déranger un équilibre établi. Et sans doute une forme de paresse collective : celle qui consiste à ne pas questionner les habitudes, à reproduire les mêmes imaginaires encore et encore.

Mais je crois qu’on entre dans une période où cette paresse n’est plus tenable. Le public veut d’autres voix, d’autres visages, d’autres récits. Créer des héroïnes noires, ce n’est pas corriger un oubli, c’est enrichir la littérature française d’une part d’elle-même qu’elle avait trop longtemps ignorée.

Rapporteuses : Dans un passage, Amanda dit : “les âmes lumineuses éveillent les ombres.” C’est presque spirituel. Vous croyez à la littérature comme outil de réparation ?

M.M. : Absolument ! La littérature a ce pouvoir unique de révéler, d’éclairer et parfois de panser. Les mots peuvent faire apparaître ce qui est enfoui, donner sens à ce qui a été douloureux, et permettre de transformer la blessure en force.

Quand Amanda dit que “les âmes lumineuses éveillent les ombres”, elle parle de cette tension humaine : la lumière attire la part d’ombre, mais la confronter peut devenir un chemin de réparation. Pour moi, écrire, c’est tendre la main à cette part invisible, et offrir au lecteur un espace où ses propres ombres peuvent être vues, reconnues, et peut-être apaisée

Rapporteuses : Et maintenant ? Vous rêvez de prix littéraires, d’adaptations, de traductions ? Ou simplement de lecteurs qui se reconnaissent enfin dans le miroir que vous tendez ?

M.M. : Bien sûr, voir son travail reconnu, traduit, adapté, c’est flatteur et ça ouvre des portes. Mais ce qui compte vraiment, c’est que mes lectrices et lecteurs se reconnaissent dans ce miroir.

Créer Amanda, c’est offrir une image qui, jusqu’ici, manquait dans la littérature française : une femme noire contemporaine, complexe, ambitieuse, vulnérable. Si quelqu’un se sent vue, comprise, ou simplement moins seule à travers elle, alors tout le reste, prix, traductions, adaptations, devient secondaire.

Plus d’infos :