Il y a dans la trajectoire de Rebecca Ayoko quelque chose qui dépasse largement la success story telle que la mode aime à se la raconter, une histoire trop lisse pour dire la vérité des corps, des femmes, et encore moins celle d’une enfant africaine passée de la servitude à la lumière crue des podiums parisiens, sans filet, sans protection, avec pour seule boussole une force intérieure que d’autres appelleraient foi, et qu’elle nomme aujourd’hui résurrection.

Car avant d’être muse, avant d’être silhouette iconique chez Yves Saint Laurent, avant d’être ce visage magnétique capturé par Helmut Newton, Rebecca Ayoko a été une enfant déplacée, ballotée entre pays et silences, née au Ghana de parents togolais, arrachée très tôt à l’enfance, confiée à un oncle au Gabon où la promesse d’école se transforme en travail forcé, en coups, en effacement. Une “enfant esclave”, dit-elle sans pathos, comme on énonce un fait brut, irréfutable, qui laisse une trace indélébile dans le corps.

Cette violence inaugurale, elle ne la raconte jamais comme un argument, mais comme une origine, un socle sombre à partir duquel tout le reste s’est construit, y compris la beauté. Car la beauté, chez Ayoko, n’est jamais décorative. Elle est une revanche lente, fragile, parfois douloureuse. À douze ans, elle perd sa mère. À treize, elle arrive à Abidjan, enceinte à la suite d’un viol. Elle devient mère trop tôt, dans un monde qui ne laisse aucune place à l’innocence. Elle travaille dans un bar de Treichville, le Moulin Rouge, lieu de survie plus que de perdition, car il faut bien manger, tenir debout, avancer quand même.

C’est là pourtant, dans ce chaos ordinaire, que le regard des autres commence à se poser autrement. Un photographe français la remarque. Les plages de Vridi et de Bassam deviennent ses premiers studios. Les tissus wax, les publicités locales, puis l’élection de Miss Côte d’Ivoire en 1980 ouvrent une brèche : celle d’une visibilité nouvelle, dangereuse aussi, mais irrésistible. La Côte d’Ivoire la révèle, Paris l’aspire.

Quand elle débarque en France en 1981, Rebecca Ayoko n’a ni codes ni protections, seulement cette intuition tenace qu’il faut tenter, coûte que coûte. Elle apprend vite, parfois trop brutalement. Les agences, les castings, les faux-semblants. « Ma vie, c’est Dallas », dit-elle à Bruno Fannuchi qui l’a interviewée pour le magazine Divas, avec un sourire qui désamorce sans effacer. Mais la chance, la vraie, prend la forme de rencontres justes : une journaliste sur les Champs-Élysées, des pages mode dans Lui puis Elle, un directeur bienveillant qui l’oriente vers la bonne agence. Et très vite, la couture.

Ted Lapidus, Givenchy, puis Yves Saint Laurent. Là, tout bascule. Non pas seulement parce qu’elle devient la première mannequin noire africaine à s’imposer durablement dans la haute couture française, mais parce qu’elle trouve, dans le regard de Saint Laurent, quelque chose qu’elle n’avait jamais connu : la reconnaissance pleine et entière d’une dignité longtemps confisquée. Elle ne parle pas de lui comme d’un génie — tout le monde le sait — mais comme d’un homme profondément bon, capable de voir au-delà des apparences, de réparer sans discours. Chez YSL, Rebecca Ayoko ne joue pas un rôle : elle existe.

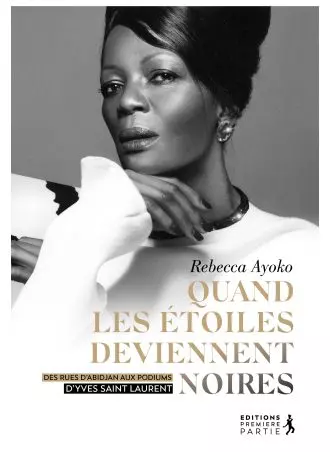

La suite appartient à l’histoire de la mode : les défilés internationaux, l’Italie, le Japon, les États-Unis, les grandes maisons, les grandes images. Mais Rebecca Ayoko refuse la nostalgie. Elle défile encore, parfois, en “special booking”, organise aussi ses propres shows, transmet, observe, conseille. Et surtout, elle écrit. Son livre, Quand les étoiles deviennent noires, n’est pas une autobiographie mondaine mais un témoignage brut, traversé par la foi, par la question du sens, par le besoin de dire ce que la mode tait souvent : le prix humain de la beauté.

Aujourd’hui, son rêve n’est ni un retour en grâce ni une revanche symbolique, mais un projet concret, presque évident : ouvrir un orphelinat en Afrique, au Togo peut-être, pour ces enfants de la rue dont elle connaît trop bien le regard. Rendre, enfin, ce qui lui a été arraché puis redonné. Son récit, Quand les étoiles deviennent noires, longtemps introuvable, s’apprête d’ailleurs à connaître une nouvelle vie sur le continent africain : une édition africaine paraîtra prochainement à Abidjan, aux Éditions Eburnie, comme un retour symbolique aux terres où tout a vacillé, mais aussi commencé.

Diva, Rebecca Ayoko ? Elle hésite, sourit, laisse les autres décider. Mais une chose est sûre : sortie du temple Saint Laurent, elle n’en est pas ressortie intacte, elle en est ressortie debout.

« Quand les étoiles deviennent noires » Rebecca Ayoko (Éditions Première Partie) 244 pages, 20 €

Plus d’infos :