Faut-il se réjouir de la nomination de Guillaume Diop, 23 ans, étoile montante de l’Opéra de Paris, ou pleurer qu’il ait fallu attendre 2023 pour qu’un danseur noir (ou à moitié) brille enfin au sommet de la grande maison ?

C’était le 10 mars dernier. Un frisson parcourt le marbre feutré du Palais Garnier : Guillaume Diop est nommé étoile. Applaudissements, sourires crispés, et un soupçon de mauvaise conscience balayée d’un revers de chausson. La photo est belle. Mais derrière l’image, le retard.

Diop, silhouette ciselée et port altier, n’est pas un inconnu des amateurs de classique : entré à l’École de danse de l’Opéra en 2012, il gravit les échelons à la force des pointes, du Conservatoire du Xe aux dorures du grand escalier. Il incarne tour à tour Roméo, Siegfried, Solor, Albrecht. Il brille dans Giselle, La Bayadère, Études, Cendrillon… jusqu’à sa nomination surprise, sans passer par la case « premier danseur ». Une exception ? Non, une urgence.

Car ce que Diop incarne dépasse de loin son impeccable arabesque. Il est l’un des cinq auteurs du manifeste De la question raciale à l’Opéra, publié en 2020 en pleine déferlante Black Lives Matter. Une prise de parole rare dans un monde où l’on préfère le silence à la dissonance. L’Opéra, cette maison à l’architecture parfaite mais aux fondations sociales parfois moisies, découvrait alors qu’il y avait un monde au-delà du lac des cygnes : un monde coloré, vivant, exaspéré de ne pas être vu.

Mémoire courte

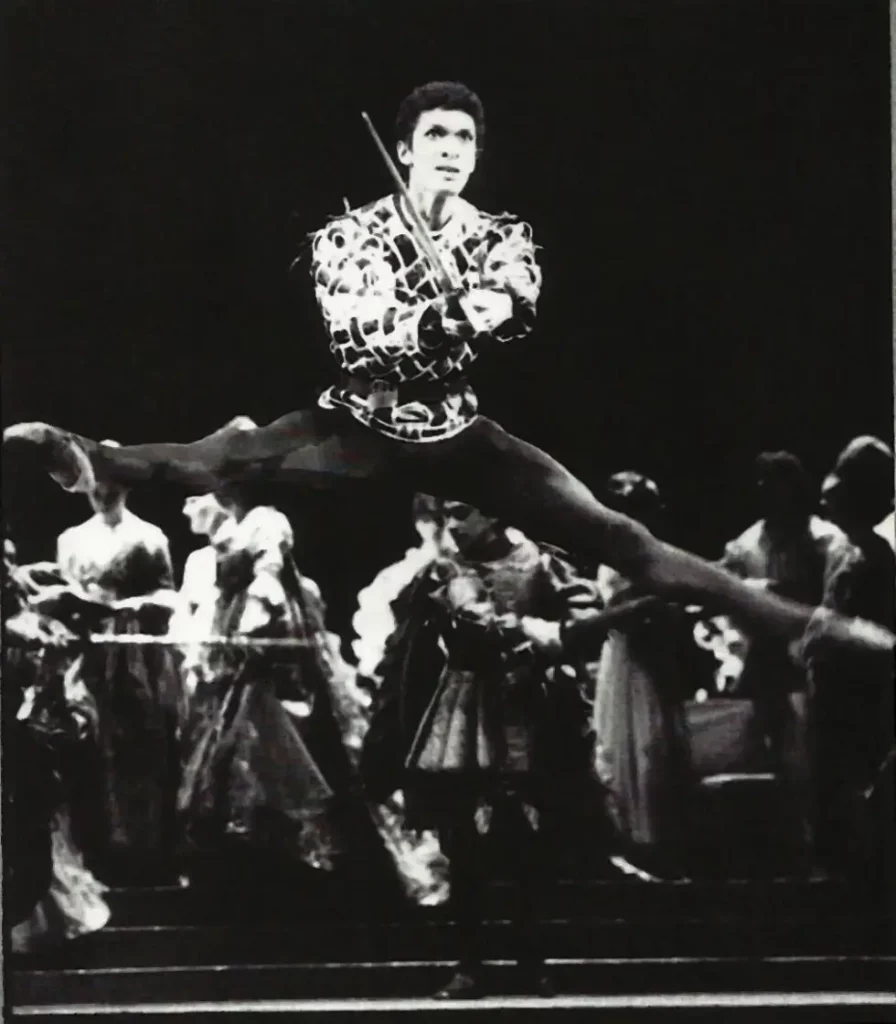

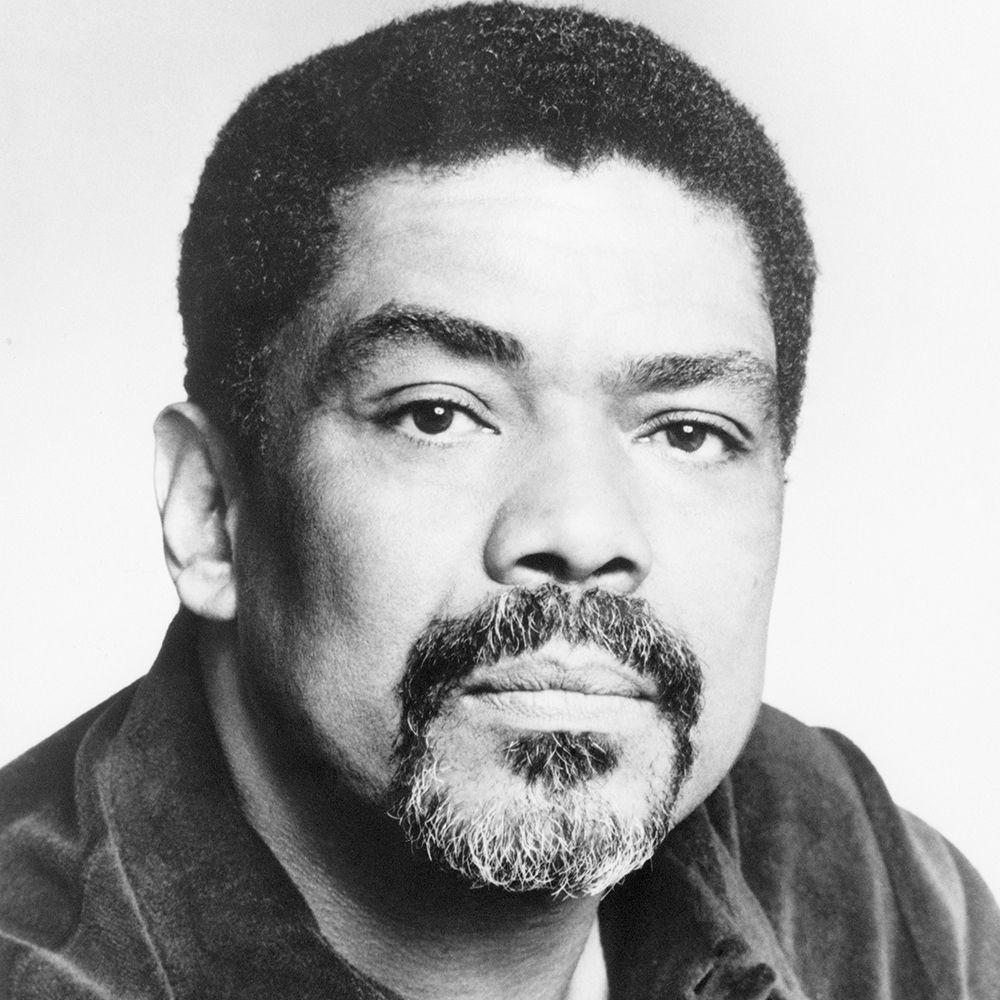

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté. Jean-Marie Didière, entré à l’École en 1971, fut freiné dans son ascension par une blessure, mais aussi, sans doute, par l’air du temps. Éric Vu-An, sacré étoile par Béjart en 1986, se heurta à Noureev, direct au placard. Il s’envolera en solo, loin du giron parisien, avant de revenir… invité.

La maison ne manque pourtant pas de talents issus d’ailleurs : Kader Belarbi, Charles Jude, Gil Isoart, Chun-Wing Lam, Takeru Coste, Seohoo Yun… Une galaxie discrète, satellisée autour d’un centre blanc, qui ne cède que rarement la lumière.

Les faux-semblants du progrès

Benjamin Millepied, l’enfant de Bordeaux passé par New York, tenta bien de briser le moule en 2014. Le mot d’ordre : modernité, diversité, ouverture. Mais trop d’ego dans une salle de danse tue le tempo. Deux ans plus tard, il quitte la scène, las des pesanteurs d’une institution qui danse parfois avec des œillères. On se souvient de son coup d’éclat : rebaptiser la « Danse des négrillons » de La Bayadère en « Danse des enfants », refuser les maquillages noirs. Scandale pour les uns, salutaire pour d’autres.

À sa suite, Alexander Neef, nommé directeur général, tente de recoller les morceaux : en 2021, il commande un rapport sur la diversité à Pap Ndiaye (alors historien, pas encore ministre), promet des référents, des recrutements élargis. Bref, il met des mots sur des maux.

Étoile filante ou révolution en marche ?

Guillaume Diop, lui, avance. En douceur, mais avec détermination. Sur le plateau de Quotidien, il confie son trouble adolescent face au manque de représentativité. On lui parle d’Alvin Ailey. Lui, veut simplement danser sans avoir à porter un drapeau, sans être résumé à sa couleur de peau. Et pourtant, il sait. Il sait que son image, son nom, son parcours bousculent. Il sait aussi qu’un autre, plus noir encore, n’aurait sans doute jamais franchi les grilles de l’école.

Comme le dit l’écrivain Alain Foix, la célébration tourne parfois à l’hypocrisie : « Il est aussi noir que blanc puisqu’il est métis. Ne devenons pas américains pour qui ‘one drop of blood’ fait de vous un noir. » Il ajoute, acerbe : « S’il avait eu un taux de mélanine plus élevé, il n’aurait eu aucune chance. »

Cynisme ou clairvoyance ? L’Opéra s’achète-t-il une conscience à bon compte ? Fait-il entrer la diversité pour mieux en contrôler les effets ? Peut-être. Mais il y a aussi les corps qui parlent, les gestes qui disent ce que les discours taisent. Et Guillaume Diop, sur scène, dit beaucoup.

Il n’est pas un symbole. Il est un danseur. L’un des meilleurs de sa génération. Et c’est déjà beaucoup. Mais de grâce, qu’on ne fasse pas de son étoile une exception qui confirme la règle.

Comme le rappelait Richard Wright à Sartre : « En Amérique, il n’y a pas de problème noir. Il y a un problème blanc. » À l’Opéra aussi, sans doute.

Oui il faut réjouir de la nomination de ce bel homme talentueux. Maintenant, il ne faudrait pas lui faire danser un des sept nains de Blanche Neige ; il n’est pas Omar Sy !